03.09.2014

03.09.2014

Деформирующий артроз кисти – патологическая функциональная перестройка костей

Среди пациентов, направленных в центр хирургии кисти, деформирующий артроз в фазе асептического некроза наблюдался в фалангах у 17 больных, в костях запястья — у 22 (из них с поражением ладьевидной — 2, полулунной — 20).

Среди пациентов, направленных в центр хирургии кисти, деформирующий артроз в фазе асептического некроза наблюдался в фалангах у 17 больных, в костях запястья — у 22 (из них с поражением ладьевидной — 2, полулунной — 20).Оба больных с асептическим некрозом ладьевидной кости (болезнь Прейзера) — рабочие физического труда — указывали, что заболеванию предшествовала травма. У одного больного от начала заболевания до установления диагноза при рентгенологическом обследовании прошло почти три года, а у второго — менее года.

Больные обращаются к врачу, когда ограничение подвижности кисти становится помехой в работе.

Как по литературным данным, так и по нашему материалу, чаще наблюдается асептический некроз полулунной кости (болезнь Кинбека). У большинства (16 больных) заболевание началось исподволь, без связи с каким-либо явным этиологическим моментом, протекало медленно, с постепенным нарастанием боли, припухлости, деформации и ограничением функции кисти. У четырех пациентов процесс развился и протекал значительно быстрее, как бы остро, с теми же симптомами. Все больные до обращения к специалистам продолжительно лечились с диагнозом: «растяжение», «тендовагинит», «артрит», «стенозирующий лигаментит», «туберкулезный артрит» и др. Шесть человек оперировано. От начала заболевания до установления диагноза в среднем проходит более полугода.

При асептическом некрозе полулунной кости в начале заболевания рентгенологически обнаруживается усиление интенсивности изображения этой кости, затем появляются ее компрессия, сопровождающаяся дальнейшим усилением интенсивности изображения, а потом и фрагментация. Реже некротизированная кость распадается на отдельные фрагменты до появления компрессии (рис. 58).

Лечение асептического некроза полулунной и ладьевидной костей. В основе консервативного и оперативного метода лечения асептического некроза полулунной и ладьевидной костей запястья лежит необходимость разгрузки руки от напряжения и травм.

Консервативная терапия асептического некроза полулунной кости начинается с временного освобождения от работы, иммобилизации кисти от головок пястных костей до верхней трети предплечья тыльной гипсовой лонгетои, закрепляемой гипсовым бинтом. В зависимости от интенсивности боли, клинической и рентгенологической картины стадии заболевания иммобилизация продолжается от трех недель до полугода. Иммобилизация сочетается с занятиями лечебной гимнастикой, массажем шеи, надплечья, руки, а также физиотерапевтическими и медикаментозными методами лечения в зависимости от сопутствующих заболеваний. После снятия гипсовой повязки необходимо продолжать иммобилизацию запястья, переходя на облегченные бандажные повязки. Даже после стабилизации процесса в кости рекомендуется бинтование или бандаж на запястье. По окончании лечения необходима диспансеризация больных в течение многих лет, чтобы иметь возможность своевременно рекомендовать им отдых, а при развитии деформирующего артроза — смену профессии, операцию.

Соблюдение указанных мероприятий способствует стабилизации процесса с минимальным ограничением функции кисти и позволяет больным сохранять трудоспособность на многие годы.

Разнообразие предлагаемых для лечения этого заболевания оперативных вмешательств свидетельствует об отсутствии надежных методов. Они варьируют от простого удаления пораженной кости до сложных остеопластических операций — замещения дефекта аутотрансплантатом или путем аллопластики. Однако наибольшее число хирургов рекомендуют артродез луче-запястного сустава, дающий больший процент хороших исходов. При наличии деформирующего артроза с постоянными болями в руке операция артродеза луче-запястного сустава является методом выбора. А. И. Ашкенази (1975), имеющий наибольший и разносторонний опыт лечения болезни Кинбека, считает, что оперативное вмешательство показано каждому второму больному трудоспособного возраста на всех стадиях асептического некроза. Выбор способа операции всегда индивидуален.

Дегенеративно-дистрофические поражения фаланг с асептическим некрозом наблюдались у 17 больных пожилого возраста как осложнение деформирующего артроза дистальных межфаланговых сочленений.

Результаты лечения дистрофических артрозо-артритов анализированы у 528 больных, лечившихся в центре хирургии кисти (Е. В. Усольцева, 1965, 1973). По возрасту и профессии преобладали рабочие и пенсионеры от 40 до 70 лет. Половина больных обратились по поводу старческого деформирующего остеоартроза (49,4%), а вторую половину составили пациенты с хроническим деформирующимостеоартрозом (первая фаза заболевания —11,5%); дегенеративно-дистрофические поражения с кистовидной перестройкой — 16,7%; дегенеративно-дистрофические поражения с асептическим некрозом — 7,6%; сочетанные поражения — 14,8%.

Раньше других ищут врачебной помощи пациенты при болезненных процессах, локализующихся в сочленениях запястья и в запястно-пястном сочленении I пальца. Позднее обращаются больные с поражением дистальных межфаланговых суставов, составившие более половины наших наблюдений.

Патогенетических средств, излечивающих деформирующие артрозы, нет, поэтому лечебные мероприятия направлены на:

1) снятие и успокоение боли; 2) стабилизацию болезни; 3) сохранение функции кисти. Эти задачи решаются комплексными мероприятиями.

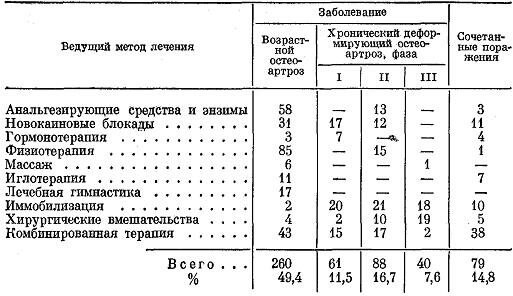

Мы использовали все доступные средства и методы, отдавая предпочтение различного вида новокаиновой блокаде, иммобилизации конечности и медикаментозной терапии (табл. 8). Ведущим методом мы обозначили применявшийся более продолжительное время или оказавший существенное влияние на течение и исход заболевания.

Болеуспокаивающий и тормозящий развитие процесса эффект наблюдался при параартикулярных и паравертебральных, иногда и шейно-грудных блокадах раствором новокаина (0,25—0,5— —1,0%) или тримекайна. Иногда добавляли анальгин, лидазу, производные пиразол она, сочетали с временной мягкой иммобилизацией сустава бандажной повязкой.

Блокады с гидрокортизоном мы производим редко и только в периартикулярные ткани. Если после 2—3 инъекций результата не отмечается, то введение прекращается. Нага опыт показывает, что больные после лечения блокадами с кортизоном (до 20 и более раз внутрь сустава и в различных вариантах в больницах и поликлиниках города) в дальнейшем также страдают обострениями процесса, как и пациенты, лечившиеся без гормональных средств, но достичь улучшения у них уже значительно труднее. Тепловые процедуры как самостоятельный метод лечения при артрозах не только не эффективны, но и нередко усиливают боль.

Tаблица 8

Методы лечения больных при дистрофических (неинфекционных) артроао-артритах (число больных)

Хирургические вмешательства состояли из удаления болезненных разрастаний периартикулярных тканей у 20 больных и удаления костно-хрящевых образований у 12, у 8 больных операции имели сочетанный характер. После операций всегда наблюдалось уменьшение боли, улучшение функции, частичное устранение деформации, что вполне удовлетворяло пациентов. За последние годы число операций утроилось.

У 335 больных (из 528), т. е. в 63,5%, после лечения получен положительный эффект, хотя не достигнуто выздоровление. Дегенеративно-дистрофические поражения сочленений кисти по мере нарастающей дифференциации трудовых процессов и по мере удлинения жизни людей наблюдаются все "чаще. Лечение их трудно и недостаточно эффективно. Необходимо дальнейшее углубленное изучение мер профилактики и методов лечения.

Е.В.Усольцева, К.И.Машкара

Хирургия заболеваний и повреждений кисти

Теги:

234567 Начало активности (дата): 03.09.2014 21:10:00

234567 Кем создан (ID): 1

234567 Ключевые слова: перестройка костей

12354567899