05.02.2015

05.02.2015

ЛУЧЕВАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ СПОНДИЛОДЕЗА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТИТАНОВЫХ БЛОК-РЕШЕТОК У БОЛЬНЫХ СПОНДИЛИТОМ

Традиционное использование костных трансплантатов для переднего спондилодеза при радикально-реконструктивных операциях у больных неспецифическими гнойными и специфическими (гранулематозными) спондилитами в последние годы подвергается критической оценке из-за высокой частоты их частичной или полной резорбции. Отношение к биологически инертным опорным имплантатам из никелида-титана, углерод-углерода и титана постепенно пересматривается в сторону их более широкого использования как в качестве самостоятельных опор для передней колонны, так и в комбинации с костью. При этом стабилизация позвоночника в случаях протяженных пострезекционных дефектов проводится задними фиксирующими конструкциями.

Традиционное использование костных трансплантатов для переднего спондилодеза при радикально-реконструктивных операциях у больных неспецифическими гнойными и специфическими (гранулематозными) спондилитами в последние годы подвергается критической оценке из-за высокой частоты их частичной или полной резорбции. Отношение к биологически инертным опорным имплантатам из никелида-титана, углерод-углерода и титана постепенно пересматривается в сторону их более широкого использования как в качестве самостоятельных опор для передней колонны, так и в комбинации с костью. При этом стабилизация позвоночника в случаях протяженных пострезекционных дефектов проводится задними фиксирующими конструкциямиИзучены рентгенограммы и спиральные компьютерные томограммы (СКТ) позвоночника последовательно оперированных 40 больных с инфекционными спондилитами, перенесших радикально-реконструктивные операции, при которых для переднего спондилодеза использовались титановые меши. У всех больных операции выполнялись в соответствии с ранее разработанными стандартными методами.

Все больные оперированы в двух независимых клинических подразделениях одного медицинского учреждения, что и послужило, в определенной мере, критерием деления больных на группы:

- группу 1 составили 17 пациентов, у которых при проведении спондилодеза меш использован в качестве самостоятельного опорного элемента;

- группу 2 составили 23 пациента, у которых при спондилодезе блок-решетка заполнялась аутокостью (18 наблюдений) или небиологическим остеоиндуктивным материалом (5).

Группы сопоставимы по возрасту и распространенности поражения. Верификация окончательного диагноза проводилась по данным гистологического и бактериологического исследования операционного материала. Подавляющее большинство в каждой группе составили больные туберкулезным спондилитом (15 и 20 пациентов соответственно), неспецифический остеомиелит позвоночника соответственно установлен у 2 и 3 пациентов.

Из исследования исключены пациенты с сопутствующей ВИЧ-инфекцией.

Анализ формирования переднего спондилодеза проводили по результатам СКТ исследования в сроки 1, 3, 6 и 12 мес. после операции.

Критерии оценки:

- наличие/отсутствие утолщения паравертебральных тканей, характеризующее радикальность удаления патологического субстрата,

- наличие/отсутствие склеротической реакции или перифокальной резорбции в телах позвонков вокруг концов титанового имплантата, характеризующее его адаптацию в реципиентном ложе;

- проникновение костной ткани внутрь имплантата (при его использовании без аутокости или остеоиндуктивного наполнения) и наличие/отсутствие визуализируемой зоны “кость-трансплантат” - в случаях наполнения меша аутокостью или остеоиндуктивным материалом;

- нарастание величины сагиттальной деформации позвоночника более чем на 5° (по Cobb’у).

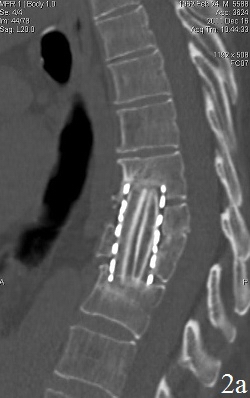

Рис. 1. Пациент В. Титановая блок-решетка без наполнения через 1 месяц (А) и через 12 месяцев (Б) после операции. Нарастание «продавливания» имплантатом кости с увеличением перифокального склероза и резорбции костной ткани

Непосредственно после операции рентгенологически оценивали положение имплантата, которое во всех случаях расценено как соответствующее вертикальной оси стабилизированного отдела, без выхода за пределы поперечных срезов блокируемых позвонков.

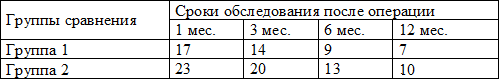

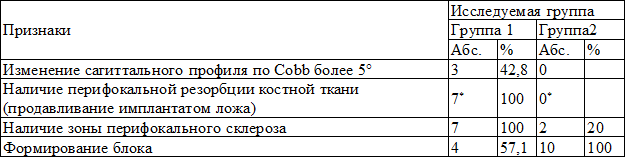

Результаты. В табл. 1 представлены данные о числе больных, обследованных в каждой группе в стандартные сроки послеоперационного периода.

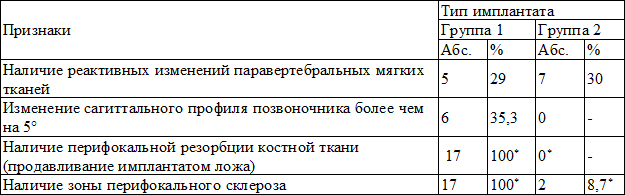

К концу первого месяца после операции (табл. 2) в обеих группах с одинаковой частотой выявлены умеренные реактивные изменения паравертебральных тканей при отсутствии признаков прогрессирования костной деструкции. Вместе с тем, в группе 1 у всех пациентов обнаружено “продавливание” меша в тела блокируемых позвонков на глубину до 1 мм и наличие перифокальной резорбции с отграниченной зоной склероза. В трети случаев у пациентов этой группы угол кифоза увеличился на величину более 5°, что не может быть расценено как ошибка измерения. В группе 2 - во всех случаях имплантат плотно соприкасался с телами позвонков без перифокальной резорбции и без нарастания деформации; склеротическая реакция блокируемых тел отмечена у 2 пациентов (8,7%).

Рис. 2. Пациент У. Титановая блок-решетка с аутокостью через 6 месяцев (А) и через 12 месяцев (Б.) после операции. Отсутствие зоны резорбции вокруг имплантата без выраженного склероза, полная ассимиляция трансплантата с ложем

Таблица 1. Число больных, которым проведено лучевое исследование в указанные сроки

Таблица 2. Динамика через 1 месяц после операции

Примечание: здесь и далее * - р<0,05

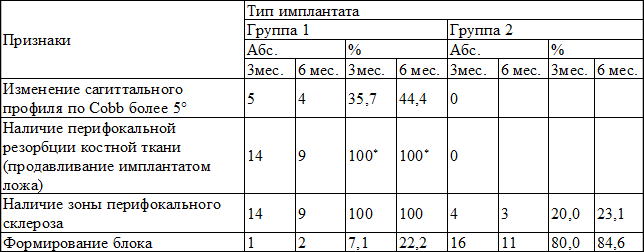

При дальнейшем исследовании в сроки 3 мес. и 6 мес. после операции (табл. 3) в обеих группах отсутствовали реактивные изменения в паравертебральных мягких тканях, при этом в группе 1 отмечено нарастание проявлений “вертикальной нестабильности” в виде дальнейшего “продавливания” сеткой тел позвонков на глубину до 3,07±0,8 мм к 3 месяцу и до 3,78±0,7 мм к 6 месяцу с резорбцией и склерозом костного ложа у всех пациентов; больше, чем у трети больных угол деформации в сагиттальной плоскости увеличился более, чем на 5°; лишь в единичных наблюдениях отмечены признаки формирования костного блока в зоне спондилодеза, в то время, как в группе 2 признаки формирования блока между наполнителем меша и реципиентным костным ложем обнаружены уже у большинства пациентов.

Таблица 3. Динамика к 3 и 6 месяцу после операции

Через 12 месяцев после операции (табл. 4) в группе 1, несмотря на более выраженную резорбцию (6,43±1,06 мм), сагиттальный профиль позвоночника стабилизируется в сравнении с предыдущим периодом, при этом частичная стабилизация позвоночника появляется на фоне выраженного склероза за счет массивных краевых костных разрастаний. В то же время, в группе 2 у всех больных стабильность передней колонны обеспечивается полной ассимиляцией трансплантатов с ложем позвонков.

Таблица 4. Динамика через 12 месяцев после операции

Заключение. Использование титановых сеток (блок-решеток) для переднего спондилодеза при радикально-реконструктивных операциях у больных неспецифическим и туберкулезным спондилитами не приводит к увеличению риска воспалительных послеоперационных осложнений, что обусловлено биологической инертностью материала, не подвергающегося резорбции.

Применение меша без дополнительных остеоиндуктивных материалов сопровождается продавливанием тел блокируемых позвонков и увеличением кифотической деформации.

Титановые меши, непосредственно не врастая в костную ткань, обеспечивают опорную функцию и стабильность реконструируемого отдела позвоночника, создают благоприятные условия для срастания костных трансплантатов с реципиентным ложем в достаточно ранние сроки (3-6 мес.) без формирования костных разрастаний и реактивного склероза.

Список использованных источников:

1. Ардашев И.П., Ардашева Е.И. Вертебральная инфекция// Хирургия позвоночника. 2009. № 2. С. 68–78.

2. Базаров А.Ю. Диагностика и оперативное лечение остеомиелита позвоночника: Автореф. дис. … канд. мед. наук. - Курган, 2005.

3. Беляков М.В. Применение углерод-углеродных имплантатов для переднего спондилодеза при воспалительных заболеваниях позвоночника (экспериментально-клиническое исследование): Автореф. дис. … канд. мед. наук. - СПб., 2006.

4. Garg B., Kandwal P., Nagaraja U.B., Goswami A., Jayaswal A. Anterior versus posterior procedure for surgical treatment of thoracolumbar tuberculosis: A retrospective analysis// Indian J Orthop. 2012 Mar-Apr; 46(2).

5. Grob D., Daehn S., Mannion A.F. Titanium mesh cages (TMC) in spine surgery// Eur. Spine J. 2005 April; 14(3): 211–221.

6. Koptan W., ElMiligui Y., ElSharkawi M. Single stage anterior reconstruction using titanium mesh cages in neglected kyphotic tuberculous spondylodiscitis of the cervical spine// Eur. Spine J. 2011 February; 20(2): 308–313.

Теги:

234567 Начало активности (дата): 05.02.2015 19:13:00

234567 Кем создан (ID): 645

234567 Ключевые слова: спондилодез,трансплантант,позвоночник

12354567899